Web

経済

経営

学者

マーケティング

政治家

教育

経営企画部の人

主婦

全読者

学生

コミュニケーション

派遣社員

ジャーナリスト

ノート術・読書術

メンター

投資家

政治

アジア

文章術・図解術

-

2020-05-15

-

2019-08-20

-

2019-06-25

-

2013-04-17

-

2013-01-17

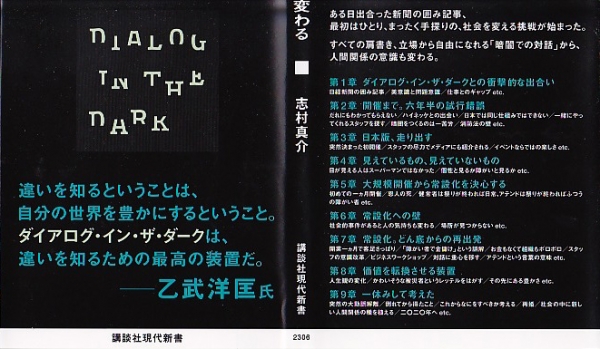

DIDの挑戦

DIDは、1988年にドイツでスタートし、これまでに35ヵ国、約130都市で開催されている。日本でも1999年11月に初めて開催されて以来、これまでに約15万人の人達が体験している。

日本のDIDは順風満帆という訳にはいかなかった。そもそもDIDのようなソーシャルなワークショップに日本人がお金を出して楽しもうとするのか。その事も当時は全くわからなかった。

DIDでは暗闇の中でチームをアテンドするために視覚障害者が参加者をサポートする。そもそも障害者と共に行動するというのは、日本では今でもかなり特殊なこと。DIDのようなプログラムをまだそうした文化が根付いていなかった日本で推進するには、多くの壁があった。

日本のDIDは順風満帆という訳にはいかなかった。そもそもDIDのようなソーシャルなワークショップに日本人がお金を出して楽しもうとするのか。その事も当時は全くわからなかった。

DIDでは暗闇の中でチームをアテンドするために視覚障害者が参加者をサポートする。そもそも障害者と共に行動するというのは、日本では今でもかなり特殊なこと。DIDのようなプログラムをまだそうした文化が根付いていなかった日本で推進するには、多くの壁があった。

普段気付かないことに気付く

DIDでは参加するゲストはすべて、案内役を務めている視覚障害者と関わる事になる。明るいところで出会っていたら、目が見える人が「助ける人」で、目が見えない人は「助けられる人」という風に立場が固定される。ところが暗闇の中では、まず最初に立場が逆転する。障害者に助けられる事になる。お互いにとって、それまでの常識と異なる出会いができる。さらに暗闇の中で、皆で楽しく遊んでいる内に。「助ける」とか「助けられる」といった立場を超えて、フラットな関係を自然に築く事ができる。そこでは健常者だからとか、障害者だからという意識すらない。

DIDを体験した人には、何らかの気づきや変化がある。人は視覚が使えなくなると、それ以外の感覚、つまり聴覚、嗅覚、触覚などを鋭敏にしてまわりを観察し始める。これが普段気付かない何かの気付きにつながり、さらには考え方や心の変化につながる。

一方、目が見えないアテンド達にとって、暗闇は「日常」そのもの。そこで普段何でもできると思っていた目が見える人達が右往左往する姿は「非日常」。これが大きな気づきや変化をもたらす。さらには、暗闇の中で自由に動ける事が称賛されたり、目が見える人達へのサポートが感謝される。普段、彼らは人から介助を受ける立場にあるが、イベントにおける役割はこれとは全く逆。暗闇の中で不自由さを感じている人達をリードしたり助けたりしているので、普段と異なる体験ができる。こうした体験は、アテンド達に大きな喜びと自信を与える。周りの助けを受ける日常生活の中で、自分の事を「迷惑をかける存在」と考えて卑下している彼らが、DIDのアテンドの仕事を通じて、初めて人の役に立っている事が実感でき、自分に誇りを感じる事ができる。

見える人、見えない人の関係に限らず、立場を固定して考える事は、それだけコミュニケーションの幅を狭める。それに対して暗闇という何も見えない世界で人が立場の制約を超えて対等に接する事ができるDIDは、相互理解をはかるための最高のツールになる。

DIDを体験した人には、何らかの気づきや変化がある。人は視覚が使えなくなると、それ以外の感覚、つまり聴覚、嗅覚、触覚などを鋭敏にしてまわりを観察し始める。これが普段気付かない何かの気付きにつながり、さらには考え方や心の変化につながる。

一方、目が見えないアテンド達にとって、暗闇は「日常」そのもの。そこで普段何でもできると思っていた目が見える人達が右往左往する姿は「非日常」。これが大きな気づきや変化をもたらす。さらには、暗闇の中で自由に動ける事が称賛されたり、目が見える人達へのサポートが感謝される。普段、彼らは人から介助を受ける立場にあるが、イベントにおける役割はこれとは全く逆。暗闇の中で不自由さを感じている人達をリードしたり助けたりしているので、普段と異なる体験ができる。こうした体験は、アテンド達に大きな喜びと自信を与える。周りの助けを受ける日常生活の中で、自分の事を「迷惑をかける存在」と考えて卑下している彼らが、DIDのアテンドの仕事を通じて、初めて人の役に立っている事が実感でき、自分に誇りを感じる事ができる。

見える人、見えない人の関係に限らず、立場を固定して考える事は、それだけコミュニケーションの幅を狭める。それに対して暗闇という何も見えない世界で人が立場の制約を超えて対等に接する事ができるDIDは、相互理解をはかるための最高のツールになる。